落語「浮世風呂」の舞台を行く

三遊亭円生の噺、「浮世風呂」(うきよぶろ)より

湯屋のお客さんは、男湯と女湯ででは全く逆です。陰陽に別れていて、男湯は流しに出ている時は静かですが、湯船に浸かっていると歌などを唄って騒々しくなります。ご婦人方は湯に浸かっている時は静かですが、洗い場になると世間話に花が咲き賑やかなこと。

「先日はご馳走様でした。宅の主人も喜んでいました。これはお気持ちだけで・・・」、と言いながら貰い物の返礼に湯を汲んで差し出します。他人の物で義理を果たしています。

お年寄りなどが長話をしています。「義理を欠いてはいけないと、挨拶に行きたいのだけれども、暮れには忙しく、正月は孫達がどうのこうのとウルサくて、二月になると初午で太鼓を叩かれうるさくて仕方がありません。そうこうしているとお伺いも出来ませんでした。三月にはどうしてもご挨拶に伺いたかったのが、雛祭りで身動きできず、四月になると無理がたたって神経痛が出て寝たり起きたり、五月になればと思っていたら、武者人形だ、柏餅だと男の子でもウルサいのです。で、伺うことが出来ませんでした。六月に入ったら、お祭りでしょ・・・」、「お婆ちゃん、誰と話をしているんですか?」、「中村さんでしょ。その位分かりますよ」、「もう帰りましたよ」、「あら、いつ頃」、「話の三月頃でしたよ」。男湯は湯船に入るとがぜん賑やかになります。石榴口を入ると暗くて顔も良く分かりません。変な声を出しても、出てきたら俺じゃないという顔をしています。『てんでんに浄瑠璃洗う風呂の中』という川柳があります。簡単で短いのが都々逸があります。湯で神経が緩んだ欠伸(あくび)混じりの”湯ぶくれ都々逸”になってしまう。欠伸が念仏になったり、習い立ての常磐津などを唸っています。

「♪おまい(お前)を待ち待ち蚊帳の外、蚊に食われ、七刻(ななつ)のお鐘の鳴るまでは・・・」、と手拭いで湯を打つ小僧がいるので、「おいおい、小僧、湯がはねかからいッ」、「♪こちゃかまやせぬ」。

新内を気持ち良く唸っている人が、語りながら外に出て行こうとするので、止めに入った。「着物も着ずに何処行くんだ」、「お前さんが止めなかったら、このまま帰ってしまうとこだった」。中には口三味線で義太夫を語りながら唸っています。「伊勢屋の旦那さん、義太夫が始まった頃を見計らって来ているんだ。いつも、ここからだと思うと、スッと切って出てしまう。今日は最後まで聞かせて下さいよ。倒れても人が揃っているから店まで担ぎ込めますから・・・」。

「♪三つ違いの兄さんと~、言うて暮らしている内に・・・」、「待ってました!」。だんだん調子が出て来ました。そのうちに湯が熱くなってきた。 「♪とくにも呼び入れさしゃんしたら、半七ッつぁんの、身持ちもなおり、ご勘当もあるまいに、チンチ チチン 熱ちち・・・ ♪秋の患いに治おさんと・・・、熱チチ、たはッ」、「バカにウルサくなってきたな」、「出たくなってきたんだ。充分にやっておくれ」、「♪演っていたいはやまやまなれど、私のお尻の下より~も~、たぎりし湯玉が煮え上がり、背筋へピリピリしみるのがぁ、これがこらえてぇ~、ダハッ、ハァ、いらりょうかぁ~」。そんなに熱かったら、出てしまえば良いのに。ちょうどその晩が年越しで、番頭が一升枡にイッパイ水を入れたのを出す、 「あァらめでたいなめたいな、めでたきことにて払いましょう。風呂屋づくしで払うなら、一夜開ければ元朝の、鶴の声する車井戸、瓶(亀)へ汲み込む若水を、ぬるけりゃ炊け(竹)に梅松を、熱つけりゃうめ(梅)に鶯の、ほお~ けっこうな湯加減の、中は湯上がり(二上がり)三下がり、粋な小唄のその中へ、いかなる垢人(悪人)来るとも、この三助がひっつかみ、西の海へと思えども、浮世風呂なれば、石榴口へ、ざぶゥり、ざぶり。エィ、御垢(厄)落としましょう垢落とし」。

ことば

■浮世風呂(うきよぶろ);式亭三馬が書いた滑稽本です。文化6年(1809)から文化10年(1813)にかけて刊行された。内容は4編9冊に分けられ、初編の四編が男湯、二編・三編が女湯となっている。角書をつけると『諢話浮世風呂』(おどけばなしうきよぶろ)となります。

当時の庶民の生活を、浴場を舞台に描いたもので、当時の生活とともに、落語の話術を取り入れた会話の軽妙さと底辺の人々を描いてほのかな明るさをしめしている。ガ行鼻濁音の記録として知られ、日本語史上の資料としても貴重なものです。

■湯屋(ゆや);昔の風呂は水蒸気を満たした、今のサウナが一般的で、江戸期になって湯を入れた「水風呂(すいふろ)」が生まれた。江戸の町は井戸がほとんどなく、水不足のため、湯を入れた風呂は贅沢(ぜいたく)だった。水蒸気を満たした風呂では、普通の扉では熱くなった蒸気が逃げるので、入口は低く作り、出入りの人はかがんで通らなければならなかった。ここを「石榴口(ざくろぐち)」というのは、昔の金属の鏡を磨くのに石榴が必需品だったので、この入り口にも「鏡要る(かがみ入る)」という洒落だという。

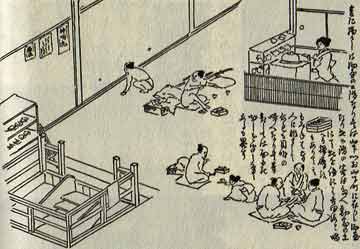

左:洗い場で湯が切れたのでしょうか並んで待っています。右:柘榴口の奥の湯船。腎禺湊銭湯新話より。

上方では風呂屋、江戸では湯屋と銭湯のことを言いました。江戸の湯屋は、熱好きのお客のためにピリピリするほどの肌に食いつくような熱い湯温です。そこに入って長湯をすれば、結果は当然、水をかけられる状態の湯のぼせになってしまいます。

左:男湯二階の社交場。壁に穴が空いてて女湯が覗けた。右:洗い場風景。手前が女湯、向が男湯。奥に柘榴口があって足だけが見えます。江戸と東京実見画録より。

■初午(はつうま);2月の最初の午(うま)の日。旧暦で1年のうち最初の(つまり1月の)午の日も初午には違いないが、通常は稲荷社の祭の日である2月の初午をいう。初午祭に初午詣(福詣)する参詣者が訪れ、これを雑節の一つとすることがある。旧暦で行う事もあり、その場合は新暦の3月となる事もある。

初午で、子供達が太鼓を打ち鳴らして遊んでいます。 左:「初午」絵本小倉錦より。右:「風流四季歌仙」春信画。

■雛祭(ひなまつり);3月3日の上巳(ジヨウシ)の節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える祭。雛遊び。ひいなまつり。

■武者人形だ、柏餅だ;5月5日の端午(たんご)の節句。男の子の節句で雛祭りのように人形を飾り、鯉のぼりを立てて、柏餅を食べます。

■石榴口(ざくろぐち);江戸時代の銭湯の湯ぶねの入口。湯の

右図:江戸見世屋図聚 「湯屋」 三谷一馬画。

■都々逸(どどいつ);流行俗謡のひとつ。雅言を用いず、主に男女相愛の情を口語をもって作り、ふつう七・七・七・五の4句を重ねる。「潮来節」「よしこの節」より転化したという。天保(1830~1844)年間、江戸の寄席でうたいはやらせた一人が都々逸坊扇歌。

■常磐津(ときわず);常磐津節の略。浄瑠璃の流派のひとつ。広義の豊後節のひとつ。延享4年(1747)宮古路豊後掾の高弟、初世常磐津文字太夫が創始。風紀上の理由で禁止された豊後節から脱して、義太夫節に近い格調ある芸風を目指した。歌舞伎の舞踊劇の音楽としても多く用いられる。代表作に「関の扉」、「戻駕(モドリカゴ)」、「将門(マサカド)」、「乗合船」など。

■新内(しんない);新内節の諸派のひとつ。また、その芸姓。浄瑠璃の流派のひとつ。遠祖は宮古路豊後掾(ブンゴノジヨウ)門下の富士松薩摩掾(1686~1757)。鶴賀若狭掾(ワカサノジヨウ)が中興の祖で、この流儀(当時は鶴賀節)の基礎を固めた。二世鶴賀新内(

~1810)が美声で評判を高めて以来「新内節」の呼称が定着し、富士松・鶴賀をはじめとする同系統の諸派を包括した流名となる。心中道行物を主とし人情の機微を語る。

■口三味線(くちじゃみせん);口で三味線の音や曲をまねること。

■義太夫(ぎだゆう);義太夫節の略で、特に関西で浄瑠璃の異名。浄瑠璃の流派のひとつ。貞享(1684~1688)頃、大坂の竹本義太夫が人形浄瑠璃として創始。豪放な播磨節、繊細な嘉太夫節その他先行の各種音曲の長所を摂取。作者の近松門左衛門、三味線の竹沢権右衛門、人形遣いの辰松八郎兵衛などの協力も加わって元禄(1688~1704)頃から大流行し、各種浄瑠璃の代表的存在となる。ぎだ。

■三つ違いの兄さんと~、言うて暮らしている内に;『壺坂霊験記』の名台詞。浄瑠璃の「壺坂霊験記」は、盲目の三味線の名人、二世豊沢団平と妻の加古千賀が作曲・脚色し、明治12年に初演され、その後歌舞伎に取り入れられた。

奈良県高市にある壺阪寺は山間の地にあるにもかかわらず、観音様の霊験を求めて目の不自由な人々のお参りが絶えず、加えて、壺阪の地で最後を迎えたいという懇願が、毎日のように寄せられる。

■半七ッつぁんの~;『艶容女舞衣』(はですがた おんな まいぎぬ)で、歌舞伎と人形浄瑠璃の演目。竹本三郎兵衛・豊竹応律の合作。安永元年12月26日(西暦1773年1月18日)、大坂豊竹座で初演。三段構成で、現在は下の巻の「酒屋」(さかや)のみが上演される。元禄時代に実際にあった茜屋半七と島の内の遊女美濃屋三勝の心中事件を題材にしたもの。

伊勢屋の旦那さんの義太夫は、「壺坂霊験記」や「艶容女舞衣」が混ざったごった煮です。

■厄払い(やくはらい);『あ~ら、目出度いな目出度いな、今晩今宵のご祝儀に、目出度き事に払おうなら、まず一夜明ければ元朝の門(かど)に松竹注連(しめ)飾り、床(とこ)に橙(だいだい)鏡餅、蓬莱山に舞い遊ぶ、鶴は千年亀は萬年、東方朔(とうぼうさく)は八千歳、浦島太郎は三千年、三浦の大助百六つ、この三長年が集まりて、酒盛りいたす折からは、悪魔外道が飛んで出で、妨げなんとするところ、この厄払いが掻い摘まみ、西の海と思えども蓬莱山の事なれば須弥山(しゅみせん)の方へ、さら~り、さら~り』。

2017年1月記 前の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る 次の落語の舞台へ

六代目三遊亭円生のことばで、今度は厄払いのサゲをつけましたが、これは三遊では演りませんでした。柳派の方でこのサゲを使っていました。私の全集第4巻に「豊竹屋」を出しましたが、その中に書いたように、「あたしのお尻の下よりも、たぎりし湯玉が煮え上がり、背筋へぴりぴりしみるのが、これがこらえていらりょうか」このくだりで、昔の三遊派は浮世風呂の噺をサゲていました。

稲荷社の本社である伏見稲荷神社のご祭神・宇迦御霊神が伊奈利山へ降りた日が和銅4年2月11日(711年3月4日)であったとされ、この日が初午であったことから、全国で稲荷社を祀る。江戸時代には、この日に子供が寺子屋へ入門した。また、子供達は一日中太鼓を叩いて遊ぶのが許されたので、ウルサかった。

さめるのを防ぐために、湯ぶねの前部を板戸で深くおおったもの。身体を屈(カガ)めて中に入る。ザクロの実の酢は鏡の金属面をみがく料となるから、「屈み入る」と「鏡要る」とをかけた名という。

さめるのを防ぐために、湯ぶねの前部を板戸で深くおおったもの。身体を屈(カガ)めて中に入る。ザクロの実の酢は鏡の金属面をみがく料となるから、「屈み入る」と「鏡要る」とをかけた名という。

左奥に柘榴口が見え、右の小窓に上がり湯を柄杓に汲んでもらえます。中央で三助さんがお客の背中を流しています。

・都々逸坊扇歌:(初代) 江戸後期の芸人。常陸の人。江戸へ出て船遊亭扇橋に入門。「どどいつ」などの音曲や謎ときで一世を風靡した。

・常磐津文字太夫:(1708~1781)。常磐津節の家元。初世は京都の人。宮古路豊後掾の高弟で前名は宮古路文字太夫。師とともに江戸に下って活躍したが、元文4年(1739)の豊後節禁止ののち常磐津に改姓し、常磐津節を創始した。

・常磐津林中(ときわず

りんちゅう);(1842~1906)。(初世)常磐津節の太夫。本名、山蔭忠助。江戸生れ。近代屈指の名人。明快なせりふと自在な音楽性がレコードにも記録されて残る。

・新内流し:新内を語って町を流して歩くこと。また、その人。吉原で夜しんみりと流していたので、世をはかなんで自害する者や心中が増えて、禁止になったことがある。

義太夫節に用いる伴奏用の三味線は太棹(フトザオ)です。

・竹本義太夫(たけもと ぎだゆう);(1651~1714)。江戸初期の浄瑠璃太夫。義太夫節の開祖。本名、五郎兵衛。摂津天王寺村の人。初め井上播磨掾の弟子清水(キヨミズ)理兵衛に学び、清水理太夫と名のり、貞享元年(1684)竹本義太夫と改名、大坂道頓堀に竹本座を設けて操(アヤツ)り芝居を興行。近松門左衛門の作を語って操り人形浄瑠璃を大成。元禄11年(1698)受領して竹本筑後掾藤原博教となる。

・竹本越路太夫(たけもと こしじだゆう);義太夫節の太夫。二世は、のちに竹本摂津大掾となる。三世(1865~1924)は、二世の門弟。大正期の代表的名人。

・竹本摂津大掾(たけもと せっつだいじょう);(1836~1917)。義太夫節の太夫。大阪の人。初め南部太夫、のち二世越路太夫。明治36年(1903)受領して摂津大掾。美声と上品な芸風で明治期の代表的名人。

あらすじ:沢市は、お里が毎晩寝床を抜け出すのを不審に思って悩んでいるが、思い切って聞くことができないでいる。盲目のうえにほうそうで顔形も醜く貧乏な自分を、賃仕事までして養ってくれているお里に対して、ほかに男がいるのではないかと疑っている。沢市が三味線を出して歌うと、お里は「今日はよいきげんじゃの」と、何気なく声をかける。この一言が、じっと抑えていた沢市の心を爆発させることになった。

「どうせ自分はお前の気には入らないだろうけれど、他に思う男があればさっぱりと打ちあけてくれ。人のうわさで、お里は美しいと聞くたびに、決して悋気(りんき)はしないから」と、沢市はとうとう悲鳴にも似た思いを打ちあける。

お里は驚いて、私のことをほかに男を持つような、そんな女と思うのか。父母に別れてから伯父さんの家に世話になり、一緒に育てられた沢市のことを”三つ違いの兄さんと思いながら暮らしてきた”。いったん夫婦となったからにはどこまでも添いとげようと、夫の目が開くようにと、雨の夜も霜の夜も、裸足で観音様にお参りして3年、いまもご利益がないのはどうしたことかと恨んでいたという。

これを聞いて沢市は涙にくれ、お里に詫びる。お里は疑いが晴れて喜び、これで死んでも本望だとまで言う。

二人は観音様にお参りしようと、観音様の御堂で、二人して御詠歌をあげている。沢市は、自分は3日の間ここで断食をするから、お里に家へ帰って用事を片付けてくるようにと言う。お里は沢市も観音様を信じる心になったと喜び、御堂の左側は深い谷になっているから、決してここを動かぬようにと言って去る。

沢市は一人になると、自分がいないほうがお里のためだと、谷へ身を投げる。

お里は胸騒ぎを感じて引き返すが、沢市はどこにもいない。谷を見ると、月明かりに夫が倒れているのが見える。なんということ。お里は沢市が死ぬ覚悟であったとは思わず、御堂に連れてきたのを悔やむ。そして盲目の沢市が、あの世で迷うのを助けようと後を追い、谷に身を投げる。

すると観音様が現れ、お里の貞節と信心を讃えて、二人を生き返らせ、沢市の目も開く。二人は大喜びで観音様にお礼を言う。(了)

あらすじ:大坂上塩町の酒屋「茜屋」の息子半七は妻お園のある身ながら、女舞芝居の芸人美濃屋三勝と恋仲になってお通という子供までもうけ、家には帰らない。しかも三勝をめぐる鞘当がもとで今市善右衛門を殺害してしまい、お園の父宗岸は憤りのあまり、娘を実家に連れ戻す騒ぎになる。

「今頃は半七さん。どこでどうしてござろうぞ・・・去年の夏の患いにいっそ死んでしもうたらこうした難儀はせぬものを」という有名なクドキを演じて苦しい胸の内をお園は語る。

番頭さんが一升枡を持って語る口上は上記の口上のもじりです。

落語「厄払い」より