落語「虱茶屋」の舞台を行く

八代目雷門助六の噺、「虱茶屋」(しらみじゃや)より

旦那は手相を見るのでは無く、骨相から運勢を見ることを教わったので、茶屋で成果を見せたくて行きつけの茶屋に向かった。

茶屋遊びに向かう旦那が乞食からガラスビンイッパイの虱(シラミ)を買い、それを袂に入れて茶屋にやって来た。芸者や、太鼓持ちを大勢呼んで、「今日は骨相で運勢を見てあげる」と言うと、芸者、太鼓持ちは我先にと旦那の周りに集まってきた。一列に並ばせて、全員一列に後ろ向きに座らせ、「後ろを向いてはダメだぞ」と、一人一人の襟元を覗き、そこで運勢を見てあげる。その時に襟元にシラミを何匹かづつ、振り込んだ。(場内笑い)

「お前は春先に良いことがある」とか、「来年、良い旦那が見つかる」とか、「芸が磨かれ、光るであろう」等と、いいかげんなご宣託を並べて、首筋にシラミを入れていった。(場内からクスクス笑いが漏れる)。

酒宴が始まるとシラミが動き始め、みんな痒くてたまらない。(助六身体をねじって痒さを表現。場内笑)。

太鼓持ちは痒さがたまらず、「旦那、踊らせてください。一杯やって(芸者に向かって)チャンと注ぎなさい。私だって手が動いているんだから」。(下座さんの三味線が入る)。

(痒さがたまらず座り踊りをする助六。場内笑)。我慢をしていたが、たまらずに、「旦那、今朝襦袢からみんな着替えてきたのに可笑しい。家に帰って着替えてきます。(芸者衆に)旦那をよろしく(場内笑)」と立ち上がったが、旦那の様子がおかしいので、「旦那いけません、これは旦那のせいですね(場内笑)」、「・・・どうした?」、「袖口からシラミがゾロゾロ這い出していますよ」、「えッ、・・・しまった。ビンの口が割れていた」、「ホラご覧。犯人が口を割った」。(場内大笑い)。

この噺は文章で概略を説明してもちっとも面白くない噺です。この噺は見る落語で、芸者衆にシラミを振りかけるところから、身体をよじったり、掻いたり、モゾモゾしたり、その表現で客席が大笑い。助六十八番の落語です。弟子の九代目助六も同じように演じて楽しませています。

短い噺なので、この後立ち上がって、『操り人形』の体型模写の踊りを見せてくれました。

ことば

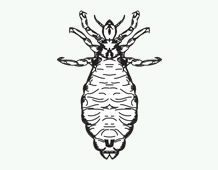

■虱(シラミ);

ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ・ケジラミ・コロモジラミの3種類があり、皮膚から吸血してかゆみや湿疹を起こします。

ヒトに寄生するシラミは他の動物には寄生しませんし、他の動物に寄生するシラミはヒトには寄生しません。

アタマジラミ

ケジラミ

コロモジラミ

※ケジラミは、アタマジラミやコロモジラミとは別属のシラミで、陰毛以外の体毛や頭髪に寄生することもある。

ノミとシラミ 、

ノミとシラミはともに人間に寄生して吸血し、かゆみを与えるために、よく対にして扱われる。しかし、ノミは蛹(さなぎ)を経る完全変態の昆虫のうち、比較的原始的なシリアゲムシ目(もく)に近い系統の昆虫から哺乳類寄生性を発達させた系統であると考えられている。それに対して、シラミは蛹を経ない不完全変態の昆虫のうち、カメムシ目に近縁な咀顎目に属し、系統的には大いに異なる。 さらに、しばしば宿主を離脱する種もあるノミには飢餓耐性が強い種が多いが、生涯を宿主体表で過ごすシラミは通常飢餓耐性を欠く。

生活史として、ノミの幼虫が部屋のすみの埃の中などで育つのに対して、シラミは終生を宿主上で暮らす。そのため、入浴や着替えが頻繁に行われれば、シラミは暮らせなくなるが、ノミは必ずしもそうはならず、生息を続ける。それで「シラミは貧乏人に、ノミは金持ちにつく」ともいわれた。

■手相(てそう);掌に刻まれたシワに現れる線や各部の肉付きの具合等を観察し、ある形質が認められれば、それがその人の性格等に関する情報を示していると解釈するものである。科学的な合理性を具えるものではないが、しばしば何らかの助言を求めたいと考えている迷える人々に示唆を与えたり、あるいは何らかの着想の元になったりもしている。

■骨相(こっそう);上記手相は手の中から運勢を判断したが、骨相では骨の形や頭骨の形状によって運勢を判断した人相学。

■芸者(げいしゃ);芸妓(げいぎ)は、舞踊や音曲・鳴物で宴席に興を添え、客をもてなす女性。芸者・芸子のこと。酒席に侍って各種の芸を披露し、座の取持ちを行う女子のことであり、太夫遊びが下火となった江戸時代中期ごろから盛んになった職業の一つである。

あくまで芸妓は遊女とは区別され、一流の芸妓は「芸は売っても体は売らぬ」心意気を持ち、決まった旦那に尽くし、その見返りに金銭が報われるというのがその建前になっていた。むろん、こうした実態を嫌い、芸妓は客の自由にならぬものという気概を貫きとおし、一生涯旦那を持たない名妓も多くいた。なんの自由も無いと考えられがちである芸妓だが、恋愛の自由は昔からかなり認められていたようだ。

写真、浅草時代祭の「浅草芸者衆のお練り」。2008年11月撮影。

■太鼓持ち(たいこもち);幇間(ほうかん、たいこ)は、宴席やお座敷などの酒席において主や客の機嫌をとり、自ら芸を見せ、さらに芸者・舞妓を助けて場を盛り上げる職業。歴史的には男性の職業である。

上写真、幇間塚(台東区浅草二丁目3・浅草寺伝法院南・鎮護堂内)

鎮護堂(ちんごどう)は通称お狸さまと呼ばれる。幇間の別名は狸と呼ばれ、この境内に幇間物故者の供養のため、幇間有志が昭和38年塚を建立した。浅草生まれの久保田万太郎の句で、

「またの名の たぬきづか 春ふかきかな」と刻まれている。

■下座さん(げざさん);(お囃子)出囃子を演奏する人。噺の種類によっては、噺の途中のBGMを演奏をすることもある。落語における出囃子(でばやし)は、落語家が高座に上がる際にかかる音楽であり、寄席囃子のひとつである。寄席や落語会では、落語家に限らず、芸人が登場する際の音楽全てを指すことがある。

■主な落語家の出囃子・東京

2021年7月記 前の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る 次の落語の舞台へ  ■八代目雷門 助六(かみなりもん すけろく);(1907年4月22日 - 1991年10月11日)は、東京都本郷出身の落語家、喜劇役者。本名は岩田(いわた) 喜多二(きたじ)。旧姓は青木。出囃子は『助六ばやし』。愛称は「六さん」。

父は六代目雷門助六。5歳だった1912年から父の門下で小助六の名で人形町末広で初舞台、以降小噺やかっぽれで舞台に立った。

1917年には五代目柳亭左楽の門人となり、小学校の頃は一時中断していた時期もあったが1921年10月には16歳の若さながら睦の五郎の名で真打に昇進。

■八代目雷門 助六(かみなりもん すけろく);(1907年4月22日 - 1991年10月11日)は、東京都本郷出身の落語家、喜劇役者。本名は岩田(いわた) 喜多二(きたじ)。旧姓は青木。出囃子は『助六ばやし』。愛称は「六さん」。

父は六代目雷門助六。5歳だった1912年から父の門下で小助六の名で人形町末広で初舞台、以降小噺やかっぽれで舞台に立った。

1917年には五代目柳亭左楽の門人となり、小学校の頃は一時中断していた時期もあったが1921年10月には16歳の若さながら睦の五郎の名で真打に昇進。

右、八代目助六。

1928年には父六代目が睦会を脱退し独立した際、自身は睦の五郎を返上し雷門五郎に改名する。1934年に父の死去に伴い落語を離れ軽演劇に傾倒し「五郎ショウ」を結成し浅草などの劇場に進出。1956年7月には八代目桂文楽の斡旋で落語に復帰、落語芸術協会(当時・日本芸術協会)に加入し、寄席に復帰した。

1962年10月に父の名雷門助六を襲名し、八代目になる。落語に専念。東京・名古屋・岡山にまたがる雷門一門の惣領として活躍した。

「あやつり踊り」「かっぽれ」「人形ばなし(二人羽織)」「住吉踊り」「松づくし」など踊りを中心とした寄席芸を確立した。

得意ネタは『長短』『虱茶屋』『片棒』『仕立ておろし』『宮戸川』など。 1981年に勲五等双光旭日章受章。1986年に文化庁芸術祭賞受賞。

晩年は膝を悪くして正座が出来なくなったため、前に釈台を置き、胡坐で演じていた。 1991年10月11日、大腸がんのため死去。満84歳没。

シラミはオス・メス関係なく、また幼虫から成虫まで一生を通して吸血します。

また、ヒトから離れたシラミは吸血できないので2~3日で死んでしまいます。

ヒトから離れると運動能力は低く、翅(ハネ)もないので飛ぶこともできません。大日本除虫菊(株)より

種 類

体 長

2~4㎜

1~2㎜

2~4㎜

感染部位

頭髪

主として陰毛※

衣類

主な感染経路

髪の接触

性行為

体の接触・衣類

<写真提供>兵庫医科大学皮膚科 夏秋 優先生

手は人体の器官のうちでもその人の在り様を示す象徴的なものとして扱われることも多く、たとえば、『イワンのばか』でイワンの妹が手から相手の人物像を読み取ったように、手の様相からその人の人となりに関する情報が得られると考える者は多い。これを更に押し進めて、着目する形質とその意味づけを体系化したのが手相術である。ただし手に見られる個々の形質に対してその解釈・意味づけがどのような経緯で得られたものかについて論じた文献はみられず、実際に手相と当人の気性、運勢の観察によるものか、神秘主義的な価値観に基づくものかはあまり区別されていない。

手相を構成する要素の多くは数日というような短期間で変化するものではなく、また掌線の現れ方をその人の生涯での状況変化に対応させて解釈するものがあるため、手相を使った占いは数年、数十年といった長期的時間単位の視点に立つものが多い。その結果占いの内容には人生に関わる事柄(寿命や健康、進路や職業・結婚など)やその人の生まれ持った気質への言及が多い。逆に手相に関して、例えば「今日の運勢」のような短期的視野に立つものはほとんど見られない。

骨相学は、19世紀前半の欧米で大いに流行する。大衆的な人気を博した理由は、精神と頭蓋骨の対応という考え方が直感的に理解しやすかったことに加えて、頭蓋骨の形という容易に計測できるものから個人の気質がわかるという主張により、専門家でなくても骨相学的性格判断を行うことができたためである。当時の名士たちはこぞって肖像画の額を広く描かせて、思慮深さをアピールする風潮も生まれたという。

1822年、フランス政府はシュプルツハイムの講義を禁止した。

1832年、パリに骨相学会が設立された。頭蓋骨の収集と脳の計量が流行し、巷に骨相図が氾濫した。欧米のあちらこちらの町で骨相学会が誕生し、多くの有名な学者が、骨相学という学問研究の発展のために、自分の頭蓋骨を死後に提供した。

また、スウェーデンの科学者・神学者・思想家スヴェーデンボリ、オーストリアの作曲家ハイドンら有名人の頭蓋骨が、熱心な骨相学者によって墓から持ち去られる事件が起こった。

骨相学の大衆受けする性質は、諸刃の剣であった。爆発的な人気と裏腹に、各地で通俗的悪用がはびこり、やがて熱狂が時間とともに過ぎ去ると、骨相学者たちは山師扱いされた。

江戸時代には男芸者と女芸者とがあった。江戸時代には京都や大坂で芸者といえば男性である幇間(太鼓持ち)を指し、芸子が女性であったが、明治になると芸者が男性を指すことはなくなり、以降は大阪でも女性を芸者というようになった。京都では芸妓(げいこ)とよばれ、見習いの半人前は舞子と呼ばれる。現代では料理屋(料亭)、待合茶屋に出入りする芸者が売春を行うことはない。地方の温泉地等ではコンパニオンと呼ばれる派遣の芸妓などが存在し、また俗に枕芸者と呼ばれるものも一部に残っている。

自らの芸によって生活する芸妓は、明治以降一種のあこがれの存在としてとらえられることも多く、雑誌で人気投票が行われたり、絵葉書が好評を博したこともあった。

明治・大正時代には、名古屋を中心とする尾濃伊(尾張、美濃、伊勢)と、新潟を中心とする北越地方が芸妓の産地と言われ、東京では美妓・名妓と呼ばれる多くがそれらの出身者だった。

幇間は別名「太鼓持ち(たいこもち)」、「男芸者」などと呼ばれた。歴史は古く豊臣秀吉の御伽衆を務めたと言われる曽呂利新左衛門(そろり しんざえもん)という非常に機知に富んだ武士を祖とすると伝えられている。秀吉の機嫌が悪そうな時は、「太閤、いかがで、太閤、いかがで」と、太閤を持ち上げて機嫌取りをしていたため、機嫌取りが上手な人を「太閤持ち」から「太鼓持ち」と言うようになったと言われている。ただし曽呂利新左衛門は実在したかどうかも含めて謎が多い人物なので、単なる伝承である可能性も高い。鳴り物である太鼓を叩いて踊ることからそう呼ばれるようになったとする説などがある。

また、太鼓持ちは俗称で、幇間が正式名称である。「幇」は助けるという意味で、「間」は人と人の間、すなわち人間関係をあらわす。この二つの言葉が合わさって、人間関係を助けるという意味となる。宴会の席で接待する側とされる側の間、客同士や客と芸者の間、雰囲気が途切れた時、楽しく盛り上げるために繋いでいく遊びの助っ人役が、幇間すなわち太鼓持ちである、ともされる。

専業の幇間は元禄の頃(1688年 - 1704年)に始まり、揚代を得て職業的に確立するのは宝暦(1751年 - 1764年)の頃とされる。江戸時代では吉原の幇間を一流としていたと伝えられる。

現在では数名しかおらず絶滅寸前の職業とまで言われ、後継者の減少から伝承されてきた「お座敷芸」が失伝されつつある。古典落語では江戸・上方を問わず多くの噺に登場し、その雰囲気をうかがい知ることができる。台東区浅草にある浅草寺の鎮護堂には1963年に建立された幇間塚がある。

幇間の第一人者としては悠玄亭玉介(ゆうげんてい たますけ=右図 山藤章二画。本名、直井厳、1907年5月11日 - 1994年5月4日)が挙げられる。男性の職業として、「らしくない仕事」の代名詞とされた時代もあった。

幇間の第一人者としては悠玄亭玉介(ゆうげんてい たますけ=右図 山藤章二画。本名、直井厳、1907年5月11日 - 1994年5月4日)が挙げられる。男性の職業として、「らしくない仕事」の代名詞とされた時代もあった。

正式な「たいこ」は師匠について、芸名を貰い、住み込みで、師匠の身の回りの世話や雑用をこなしながら芸を磨く。通常は5 - 6年の修業を勤め、お礼奉公を一年で、正式な幇間となる。師匠は芸者置屋などを経営していることが多いが、芸者との恋愛は厳禁である。もっとも、披露も終わり、一人前の幇間と認められれば、芸者と所帯を持つことも許された。

芸者と同じように、芸者置屋に所属している。服装は、見栄の商売であるから、着流しの絹の柔らか物に、真夏でも羽織を着て、白足袋に雪駄、扇子をぱちぱち鳴らしながら、旦那に取り巻いた。

一方、正式な師匠に付かず、放蕩の果てに、見よう見まねの素人芸で、身過ぎ世過ぎを行っていた者を「野だいこ」という。これは正式な芸人ではないが、「師匠」と呼ばれることも多かった。

元は上方落語のみで出囃子を用いたが、東京でも大正期に睦会が取り入れるようになった。それまでは片シャギリのみであった。

演奏に使用されるのは主に三味線、太鼓、笛、当り鉦など。演奏する人のことを「下座」、「お囃子」と言ったりする。上方、東京とも、三味線は専門の下座演奏家(「三味線方」という。全員女性)が、笛と太鼓は前座の落語家(「鳴り物方」という)が演奏する。太平洋戦争前の上方落語では、落語家なのに落語をせずに下座でお囃子演奏のみを行う者を「ヘタリ」と呼んでいた。

落語家ごとに使われる曲目が異なっている。通は曲を聴いただけで、どの落語家が出てくるかを知る。たとえば「野崎」の出囃子がかかると、上方では「春團治や」、東京では「黒門町だ」と期待する。春風亭柳好(野ざらしの柳好)が存命時、「梅は咲いたか」の出囃子が流れると「柳好だ」、「柳好だ」とざわめきが起こり、拍手があがった。このように寄席の雰囲気を作り出す効果がある。出囃子を持つことが出来るのは二つ目以上。

青い目の人形:2代目快楽亭ブラック

吾妻八景:4代目柳亭市馬・三遊亭圓輔

あの町この町:立川左談次・春風亭ぴっかり

あほだら経:3代目桂文生・桂南なん

菖蒲浴衣(あやめゆかた):2代目桂小文治・林家彦六・春風亭一朝・9代目林家正蔵

阿波踊り:林家しん平・桂宮治

一丁入り:5代目古今亭志ん生・金原亭馬生

イエローサブマリン:川柳つくし

梅の栄:柳家喜多八

梅は咲いたか:3代目春風亭柳好・6代目柳家つば女・9代目春風亭小柳枝・立川志の輔

越後獅子:古今亭志ん輔・三遊亭遊之介・三遊亭栄馬

圓太郎囃子:8代目橘家圓太郎

老松:3代目古今亭志ん朝

お江戸日本橋:3代目三遊亭遊三

お兼晒し:柳家花緑

お猿のかごや:五明樓玉の輔

お前とならば:5代目春風亭柳昇・5代目鈴の家馬勇・入船亭扇治

官女:三遊亭圓丈

勧進帳:三笑亭可楽(8代目・9代目とも)・古今亭菊丸・三遊亭歌武蔵・6代目蝶花楼馬楽

木曽節:6代目月の家圓鏡

ぎっちょ:林家たい平・柳家花飛

ぎっちょんちょん:柳家小ゑん・林家今丸

串本節:夢月亭清麿・桂枝助

鞍馬:10代目金原亭馬生(晩年は『一丁入り』を使用)・金原亭伯楽・立川談春

鞍馬獅子:柳家さん喬

元禄花見踊:5代目・6代目三遊亭圓楽・初代三笑亭夢丸・三笑亭小夢・古今亭志ん弥・古今亭菊之丞

鯉つかみ:瀧川鯉昇・林家うん平

金毘羅船々:4代目桂米丸・3代目柳家権太楼

さいさい節∶春風亭傳枝・金原亭馬好

さつまさ:4代目三遊亭圓遊・5代目春風亭柳朝・春風亭一之輔

佐渡おけさ:林家こん平

さわぎ:春風亭小朝・桂歌春

三下(さんさ)がり中(ちゅう)の舞まい:8代目三笑亭可楽

三下がり鞨鼓:3代目橘家文蔵・立川談幸

舌出し三番叟:7代目むかし家今松

三味線ブギ:川柳川柳

正札附(しょうふだつき):6代目三遊亭圓生・三遊亭圓彌

序の舞:5代目柳家小さん

新曲浦島:6代目三遊亭圓窓

づぼらん:三遊亭好楽(または『元禄花見踊』)

せり:春風亭柳橋(6代目・7代目・8代目とも)

大漁節:桂歌丸

つくま:桂三木助(3代目・4代目・5代目とも)

デイビー・クロケットの唄:春風亭昇太

東京ラプソディー∶林家扇兵衛

木賊刈(とくさかり):7代目立川談志・8代目桂文治

虎退治:8代目橘家圓蔵

長崎ぶらぶら節:春風亭正朝

並木駒形:三笑亭笑三

二上(にあ)がり鞨鼓(かっこ):10代目柳家小三治・4代目三遊亭小圓遊

俄獅子:9代目入船亭扇橋・入船亭扇里

野毛山:7代目桂才賀

野崎:8代目桂文楽・初代桂小文治・9代目桂文治など

白鳥の湖:三遊亭白鳥

箱根八里:6代目五街道雲助

鳩ぽっぽ:三遊亭らん丈・立川志らく

花:2代目林家木久翁(または『宮さん宮さん』)

万才くずし:2代目橘家蔵之助・2代目三笑亭夢丸

藤娘:初代古今亭志ん五・桂扇生・林家のん平

二ツ巴:三遊亭圓歌(3代目・4代目)

ボタンとリボン:三遊亭小遊三(または『春はうれしや』)

本調子鞨鼓:三遊亭金馬(4代目・3代目とも)

本調子のっと:5代目鈴々舎馬風

まかしょ:柳家喬太郎

祭りばやし:2代目林家三平

鞠と殿様:林家彦いち

宮さん宮さん:林家木久扇・6代目三遊亭圓雀

武蔵名物:10代目桂文治・11代目桂文治・2代目古今亭圓菊・古今亭菊生

野球拳:三遊亭右紋・春風亭勢朝・立川談笑

私を野球に連れてって:桂米助

我は海の子:三遊亭歌之介・4代目三遊亭歌扇